城市空间日益有限,生活需求有增无减,超大城市这道必答题,上海如何解?

答案就藏在70岁徐汇阿姨顾惠华的日常里。她的退休生活几乎被从家步行15分钟范围内的三座党群服务中心填满。“书法、插画、做香囊的兴趣课都免费,我和老姐妹们来不及参加!”

万体汇党群服务中心抬脚就到,看病、健身、吃饭、修东西一站搞定,生活所需能解决大半。最近,顾阿姨还发现了万体汇的新功能:“我帮儿子问工作,零工驿站的老师马上推荐了招聘会,让他去试试。”

这类家门口的一站式生活港湾,在15分钟社区生活圈里统称人民坊。2019年11月,习近平总书记在上海考察时提出人民城市重要理念。这意味着,城市规划建设要更加聚焦人民群众的需求。2023年起,上海市“15分钟社区生活圈”行动方案明确,要重点推动建设一批人民坊。

迄今,人民坊在上海落地超100座,今年下半年将新增30个,成为上海建设现代化人民城市,在螺蛳壳里“精雕”宜居空间的关键落子。

老人们喜欢去泰山人民坊纳凉 戚颖璞摄

老人们喜欢去泰山人民坊纳凉 戚颖璞摄

万体汇融入了远程帮办服务,常有老人过来咨询 戚颖璞 摄

万体汇融入了远程帮办服务,常有老人过来咨询 戚颖璞 摄

一站式解锁生活新方式

人民坊究竟是什么样的存在?在不同的居民心中,它有不同的模样,甚至,在各区连名字也不一样。

生活在杨浦228街坊周边的居民觉得,几十年前那份熟悉的烟火气回来了:曾经的小卖部、理发铺、修理摊,如今汇聚成家门口的一站式服务中心。大伙儿还会围坐在草坪上,一起看露天电影,重拾久违的邻里温情。

杨浦228街坊的修理摊位价格亲民 戚颖璞 摄

杨浦228街坊的修理摊位价格亲民 戚颖璞 摄

杨浦228街坊晚上的露天电影聚满了人气

杨浦228街坊晚上的露天电影聚满了人气

“我有静脉曲张,每天雷打不动要来理疗的。”江浦路街道居民修琴,把辽源党群服务中心当成健康驿站。辽源党群服务中心扎根在永久自行车厂旧址,二楼特设的展厅陈列着泛黄的永久报、斑驳的工牌、经典款自行车。这些老物件成了退休工人们承载青春记忆的容器。

“不夸张地说,这里有家的感觉。看到老人颤巍巍端东西,服务员会搀一把。”退伍军人李宗伟说,自从家门口的静安曹家渡市民中心社区食堂开业,吸引了不少住在其他社区的老战友专程前来。

普陀泰山人民坊7月开放后,居民戴永成便多了一处活动宝地:和老邻居叙旧、学做手工,有时候报名活动“要靠抢的”。在杨浦居民封庆眼里,人民坊是“职场重启站”。年近半百突遭失业,人民坊零工驿站牵线搭桥,帮他找到了第二份职业,通勤时间从3小时压缩到半小时。

“人民坊是一种新空间类型,精准满足周边居民和白领的多元需求。”上海市规划资源局更新处处长骆悰说,人民坊指的是具有一定规模、功能高度复合、满足全龄各类人群的需求的一站式综合服务中心,是15分钟社区生活圈“十全十美”建设(含党群服务、就业、医疗、扶老、托幼、自然生态、全民学习等)的重要载体。

从城市管理的视角看,人民坊无疑是优化社区服务供给的创新举措,它通过空间的集约式开发和功能的复合叠加,力求以更精简的投入,实现服务效能的最大化。

放眼全球,这种一站式综合服务模式已被证明是高效利用城市土地的良方。新加坡的社区服务设施,把民众俱乐部、小贩中心、公园、综合医疗等集中在一个“多元综合体”里,建筑占地面积能减少80%以上。

更值得关注的是,人民坊的内涵已悄然发生变化:从最初自上而下规划推动的项目,逐渐生长为一种自下而上、由居民需求与社区活力共同驱动的生活场。

居民不仅是服务的享受者,更成为空间使用的参与者、活动策划的贡献者。“我们看到,由于所在片区的特点、老百姓需求不一样,人民坊也会有不同的演绎,在名称、空间形态、功能配比上都会有所变化。”上海市“15分钟社区生活圈”联席办工作人员说,人民坊已在各区落地并演化出特色品牌,如徐汇“生活盒子”、嘉定“我嘉·邻里中心”。今年,上海已经建成20个人民坊项目。

深挖存量空间新潜能

都知道上海寸土寸金,但这么多新增服务空间无一来自新造楼宇。记者走访发现,不同社区都在想尽办法,把存量空间重新规划、改造利用起来。

看似不起眼的存量空间,是如何被精准定位的?记者从市规划资源部门了解到,靠的是一套覆盖全市街道镇的社区规划机制,通过地毯式排摸,为每个社区制作“空间账本”。

“我们建立了行政线、技术线、社会线联动机制,通过政府协调、专业团队支持、持续收集民意,确保人民坊能够落到实处。”普陀区规划资源局副局长李梅表示,前几年,大家排摸出一片灰色空间——一条小区内部三不管道路,一处违建浴室和一座脏乱菜场,在片区域建成了如今的泰山人民坊。

6月份开放的曹家渡市民中心,是由静安工人体育场看台下的两层房屋改造而来。“前期我们花了很大功夫去排摸合适的场地,街道一开始担心入口隐蔽。我们还在想,怎么设计一块指示牌,既不遮挡,又能有效引导。”曹家渡街道社区服务办公室副主任徐俊说。

改造而来的曹家渡市民中心

改造而来的曹家渡市民中心

没想到,街道公众号刚发布开业消息,很快,周边居民、学生和企业自己就“摸”过来了。免费的会议室可供企业预约使用,免费的活动室吸引学生志愿活动来此举行。还有居民过来咨询就业、急救培训。

很多人民坊是从城市空间“边角料”改造过来的,布局也是因地制宜。

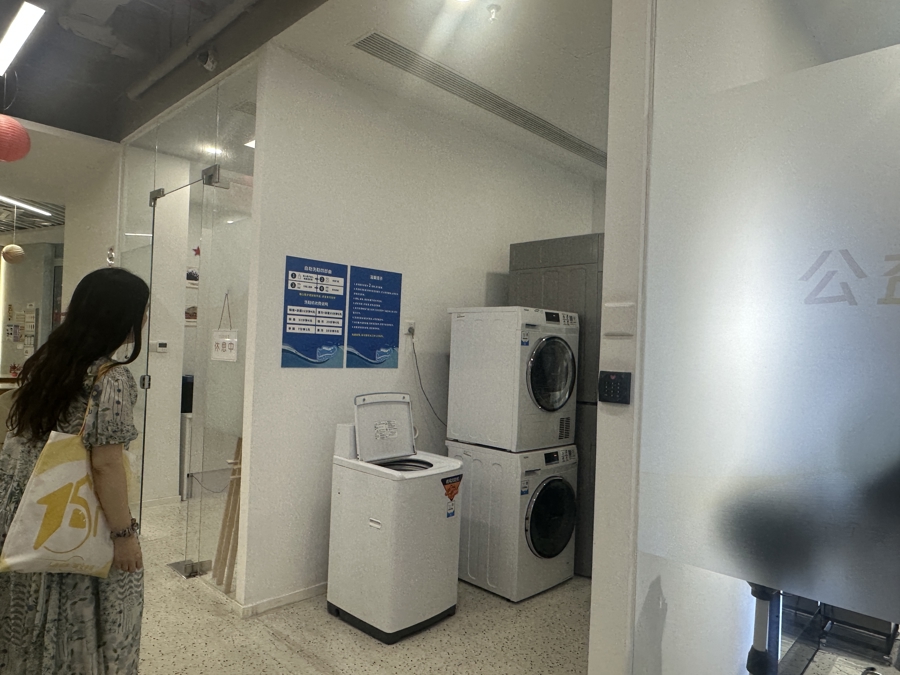

集成式人民坊比较常见,是整栋大楼改造而来,内部空间“极致利用”。徐汇万体汇只有三层楼,却能囊括40多种功能区。有意思的是位于一楼的洗衣洗鞋房,占地最小却最受欢迎。“这处设计多出来的空间,引进了烘干洗衣功能,没想到居民们为此大排长队,只能把门拆了,方便大家等候。”徐家汇街道社区服务办工作人员王卫娜说。

万体汇极致利用空间,挤出来的洗衣房 戚颖璞 摄

万体汇极致利用空间,挤出来的洗衣房 戚颖璞 摄

如果没有适合的大楼怎么办?基层也有办法——打造组团式人民坊。泰山人民坊以一栋白色建筑为中心,集成了休闲、活动、托幼、会议、阅览等功能,不远处配套有生境花园、菜场市集、社区商业,甚至吸引肯德基开出上海第一家社区门店。

杨浦辽源党群服务中心也和马路对面的街道睦邻小厨社区食堂进行联动。“人民坊体现的是共治理念。附近眼镜店、便利店、小饭店的店主,经常参加街道的志愿活动,自发给孤老送餐,低价修车,我们也会展示这些热心店家。”辽源党群服务中心活动组织方负责人汪诗琪说。

空间有了,如何用好才是“下半场”的关键考题。万体汇三楼有一间多功能活动室,几乎全天排满。工作日的上午安排会议,中午白领过来跳操,等白领们去上班,居民们无缝衔接唱戏跳舞,到傍晚放学的小孩还要过来打乒乓。“不仅仅是多功能厅,所有空间都不能闲置,每周我们都会做好活动排片,充分用起来。”王卫娜说。

辽源党群服务中心的每个空间都安装了感知探头,实时监测房间的使用率。使用率较低的空间,会及时调整运营计划,让公共空间产生更大的社会效益。不到一年时间,这里开展活动近千场,服务人数近11万人次。

探索社区治理新路径

建设人民坊是“上半篇”文章。可持续运营是决定人民坊生命力的“后半篇”文章。这就要动员社会力量一起,政府引导、市场参与、居民共建。

核心是“老百姓说了算”。长白新村街道长白路第二居民区党总支书记李芳最近又忙活开了:“2016年启动旧改时,我们征求大家意见,留下了展示‘两万户’历史的区域,还引进社区食堂和健身房。2023年,居委发了1500多份问卷,开了20多场征集会,引进了大家想要的修补摊位、理发店,老人理发10块钱,补个裤管5块钱,很划算。”现在228街坊的保租房来了很多年轻人,又开了深夜食堂、各种牌子的咖啡店,法律咨询、医疗咨询、再就业咨询、带岗直播也陆续上线。如今服务提升成了居委的一项常态化工作。

为老人提供理发服务 戚颖璞 摄

为老人提供理发服务 戚颖璞 摄

泰山人民坊建得这么好,其核心在于搭建了共治共建平台,居民们提出了3000多条意见,改造严格按需进行,杜绝浪费。设计方卉一建筑合伙人庞国超告诉记者,项目总投资3000万元,远低于同等体量的其他更新项目。

人民坊也成为居民和政府部门沟通的渠道。记者发现,不少人民坊都嵌入适老化改造的展示空间。“上海鼓励居家养老和适老化改造,但对很多人来说,这是一个概念,只能在手机上看或者听居委干部说,有的老人甚至发现不了自己的需求。”王卫娜说,现在把适老化改造展示区搬到居民看得到的人民坊,落地在一个真实场景里,人们可以直观感受自己有没有需求。

从长远来看,人民坊实现自我造血是关键。许多人民坊都在尝试引入企业运作,在考察调研全市情况之后,曹家渡市民中心社区食堂引入光明食品集团城市厨房。品牌化运维让这座社区食堂看起来像是精品餐厅,价格却实惠,一份沙拉、一杯咖啡都不到10块钱,逢年过节菜品还有折扣。“我们全家一周有两天在这里吃,老人年轻人都可以选自己喜欢的。”长春居委居民黄国芬说。

光明食品集团社团条线负责人王震宇告诉记者,虽然定价比市场低20%,但通过中央厨房集中配送,反而实现了可持续运营。运营不到两个月,单日客流已经达到预期的1400至1500人次。这也证明,公共属性与市场化运作并非不可兼容。

数字化赋能,是人民坊未来的生存方式。今年5月,武宁路党群服务中心开设了全市第一家“线上人民坊”。居民用手机进入“随申办”的曹杨街道“15分钟社区生活圈”板块,在数字地图上可精准定位建筑内部社区食堂、社区药房等功能板块,进入虚拟空间就能预约文娱活动预约、在社区食堂订餐。

这是上海量子城市时空智能创新建设首批先导应用场景,“美好生活掌中宝”曹杨场景。场景旨在探索数字技术赋能全龄友好社区建设,彰显“人工智能+美好生活+城市治理”的复合效应。骆悰透露,该“线上人民坊”已同步开展各区试点。将来“线上人民坊”还将成为“数智人民坊”,为“人民坊”持续优化装上“智慧引擎”。

人民坊扎根社区,强化了邻里关系,彰显着城市温度股票配资平台查询网,成为人民城市的生动注脚,为生活在这座城市的每一个人带来归属感、幸福感和安全感。

五五策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。